記事公開日

最終更新日

edi-2024 EDI:データ交換システム・2024年問題の対策は待ったなし

本記事は「UNIRITAマガジン 2018年2-3月号」掲載記事のリライトです。

EDIの2024年問題に関する方針がより具体的になってきました。

NTTの発表によると2024年から1年間で固定回線からIP網への移行・ISDNサービスの終了が計画されており、固定回線でEDI業務を実施している企業は「まだ先の話だ」と先送りにしていると後々大変なリスクを負うことになります。

今回は、EDI(Electronic Data Interchange):電子データ交換システムを利用している企業の多くが「潜在的に抱える共通課題」を踏まえ、対策や解決方法をご紹介します。

目次

2020年問題から2024年問題へ

ISDN回線廃止に伴うスケジュールがより鮮明に

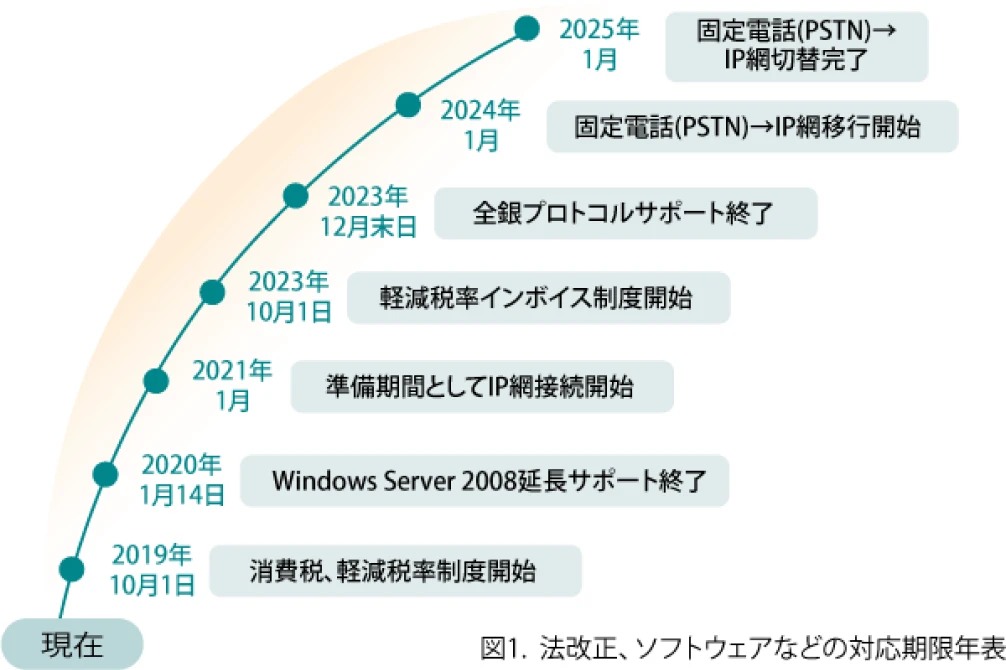

情報サービス産業協会(以下、JISA)EDIタスクフォースの最新の発表(2017年11月)によると、NTTが長年対応していたISDN回線サービス「INSネット」の「ディジタル通信モード」が、公衆交換電話網(PSTN)の維持限界により廃止、IP網に切り替える具体的なスケジュールが発表されました。

それによると、移行は2024年1月(予定)から順次開始し、2025年1月に完全移行を完了する予定とあります。

日本型EDI(電子データ交換)は、1970年代からB2Bビジネスを中心に、主として系列企業間のオンライン受発注きから広まりました。

その後、社内外ネットワーク通信網の発達からインターネットの隆盛をたどってクラウド時代にいたる現在までにさまざまな通信手順が生み出され、多様な進化を遂げてきました。

JISAによると、現在、日本でEDIを利用している企業は、30万~50万社と言われています。

一方、長年、日本経済を支えてきた企業の多くは、今回、NTTが廃止を想定しているISDN回線上でしか利用できない全銀、全銀TCP/IPやJCAなどの通信手順(以下、レガシーEDI)を利用している実態があります。

レガシーEDIを利用している企業にとって、このISDN回線廃止の問題はひと昔前まで「EDIの2020年問題」として大きな課題となっていました。

JISAによると、日本企業が本対策にかける費用は3,000億円~5,000億円にものぼると言われています。

この課題は2017年4月6日にNTTから、ISDNの提供終了を2020年度後半(2021年初頭予定)から2024年初頭に後ろ倒しすることが発表され、さらに前述した通り2025年1月に完全移行完了予定との発表があったことから、「まだ先の話だ」と検討を先延ばしにしているレガシーEDI利用企業が多くいるようです。

ユニリタは、レガシーEDIの対応は早ければ早いほど得策と提言します。

その理由として、ユニリタへのお客様からの問い合わせが増えるにつれて、EDIを利用している企業の多くに「潜在的に抱える共通課題」があると判明したからです。

【課題1】税制改正や保守切れ・サポート終了

レガシーEDIの対応を検討している企業が抱える喫緊の課題として、消費税増税に伴う軽減税率対応があります。

軽減税率(複数税率)とは、特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。日本では消費税率を10パーセントに引き上げる際、低所得者対策として食料品や新聞などが軽減税率(複数税率)の対象品目となり、税率は8パーセントのまま据え置かれることになっています。多くの企業が、この2つの税率に社内システムを対応させる必要があります。

また、「その次の対応」としてWindows Server 2008の延長サポート終了があります。一世代前のWindows Server 2003からWindows Server 2008の入れ替え時は32bitOSから64bitOSへの変更ということもあり、アプリケーション改修などに大幅なコストが発生しました。今回は前回ほどのインパクトはありませんが、それでもアプリケーションが使用しているプログラムの種類によっては動作が保証できなくなるものもあります。

その他、自社システムで利用しているハードウェアやソフトウェアの保守切れおよびリプレースなど、お客様環境個別の変化が発生する度に、EDI対応を併せて検討しなければなりません。

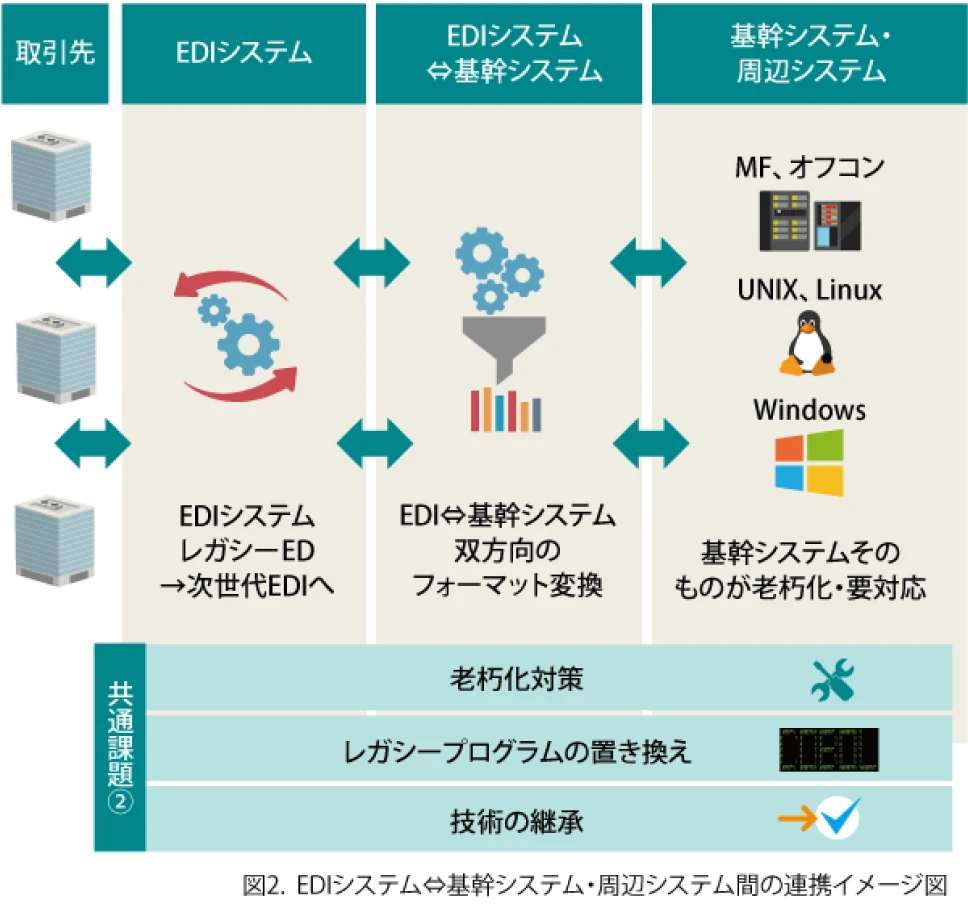

【課題2】基幹系システム・周辺システム老朽化課題との関連性

レガシーEDIを利用している企業の多くは、並行して基幹系システムや周辺システムの老朽化対策も課題に抱えています。

メインフレーム・オフコン・Windows Server 2008などを利用している企業は、ハードウェアやソフトウェアの保守切れへの対応も必要です。

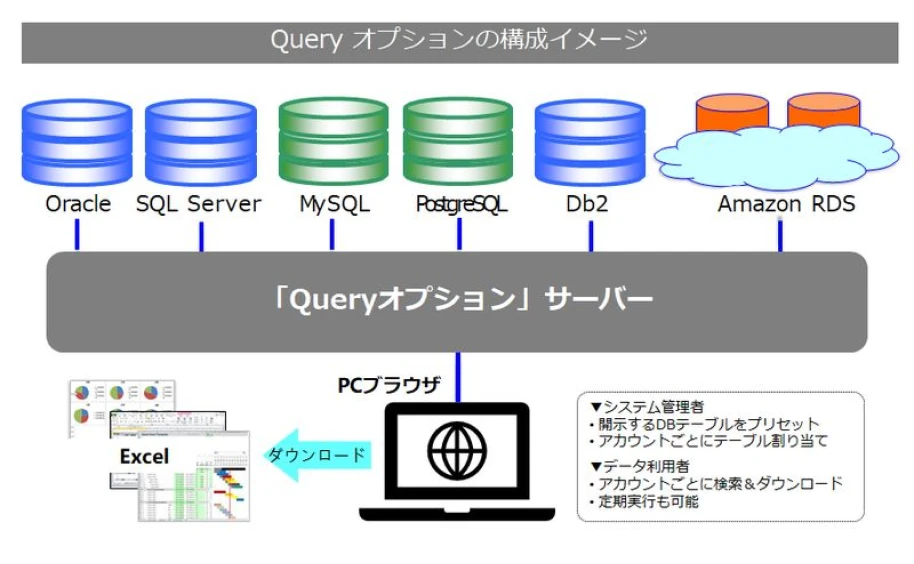

ネット記事などで説明されているEDI 2024年問題は「他社⇔自社へデータを授受・通信する部分」が中心ですが、基幹系システムの刷新となると「自社のEDIシステム⇔基幹系システムへのデータ授受・フォーマット変換」が発生します。

EDIシステムでは、業界標準のフォーマット変換や通信規約などは標準化されていますが、基幹系システムは企業によって千差万別ですから、「自社のEDIシステム⇔基幹系システムへのデータ授受」に際してはデータフォーマットの変換要求が必ず発生します。

また、複数の通信手順や取引先数の増減が多い企業にとっては、別の課題も存在します。

長年稼動している基幹系システムや周辺システムには、COBOLやVBなどの「レガシープログラム」が多くあり、さらには仕様を理解している人員の属人化と高齢化が早急に取り組むべき課題となっています。

対策として、「レガシープログラムの置き換え作業」と共に、「IT業務ノウハウ・技術を次の世代に継承していく」という課題を同時にクリアしていく必要があります。

【課題3】人材不足によりEDIシステムの移行対応ができなくなる可能性

現在、日本では政府が働き方改革を推進しているように、慢性的な人材不足に陥っていますが、IT人材も例外ではありません。

ユニリタでは、EDIシステム構築・運用に強いパートナー企業と協業していますが、これらの企業によると今回のISDN期限延長により対応を先延ばしにした企業が、2024年を期限とした計画に変更することで、2023年度に依頼が集中し深刻な人材不足に陥り、折角ビジネスの依頼があってもお受けできない可能性があると警告しています。

EDIの2024年問題対応は早期の実行が肝

EDI 2024年問題対策の3つのポイント

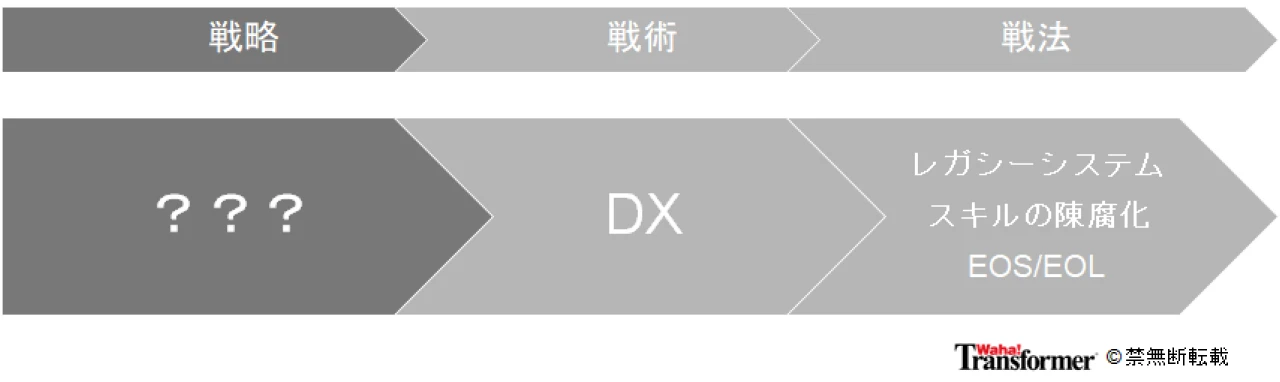

前述の3つの課題からユニリタでは、EDIの2024年問題への対応は以下3つのポイントによる検討と計画を推奨しています。

・共通課題をふまえて自社の課題を定義する

・関連システム全体の点検を開始する

・期限に余裕をもって早期にシステム移行を完了させる

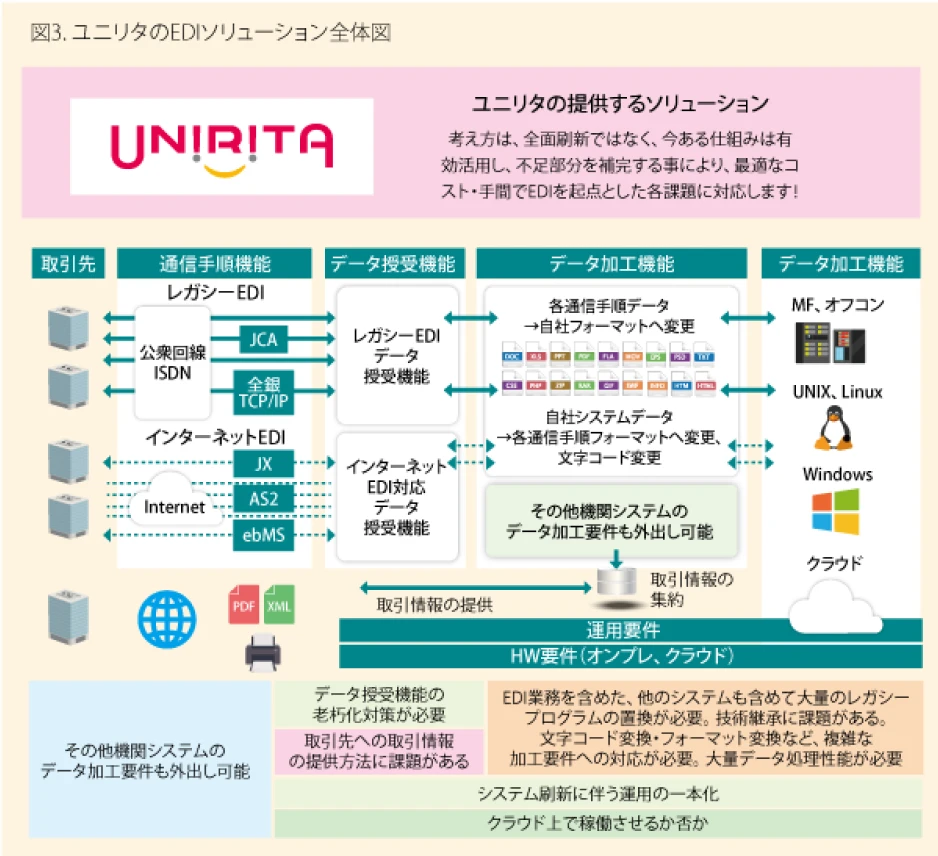

ユニリタは、EDIはもちろんのこと、今回お伝えした「多くの企業が潜在的に抱える共通課題」に対応するソリューションを持っております。(図3参照)

是非お気軽にお声がけいただければ幸いです。

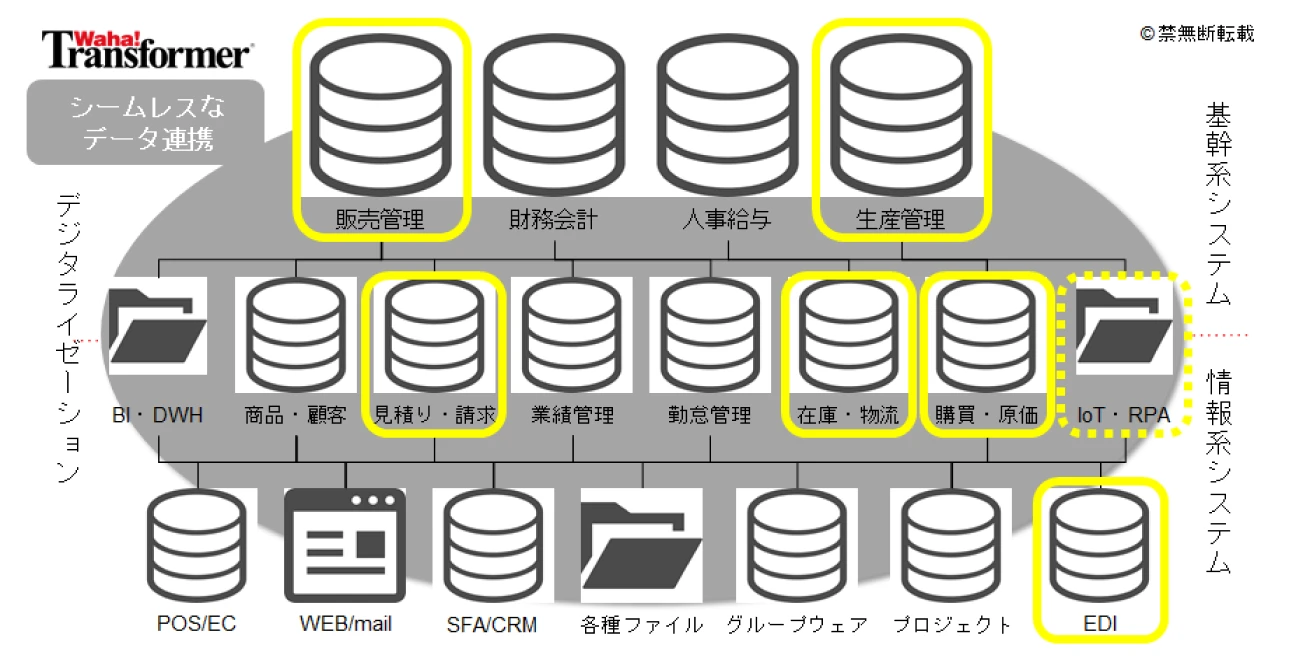

データ連携基盤があることで、業務アプリケーション刷新時の影響も最少化できます。

販売管理や生産管理など、基幹系システムとのデータ連携が必要なEDIシステムの刷新・移行は、アドオン対応などによって部分最適だったシステム間のデータ連携機能を基盤化する機会でもあります。

特に最近では、社内にあるIoTデータを取引先と共有する新サービスをご検討されている企業も少なくなく、大量データを高速に連携できる処理性能を要件に加える際は、ぜひ弊社までご相談ください。

EDI:データ交換システム関連のETL:データ連携ツール導入事例

参考ニュース

2021年度の税制の目玉の一つ「DX投資促進税制」、メリットを得るには何をするべきか? (1/3):EnterpriseZine(エンタープライズジン) 2021/05/10上田:D要件として「データ連携・共有」「クラウド技術の活用」「DX認定の取得」の3つ、X要件では「全社の意思決定に基づくものであること」「一定以上の生産性向上が見込まれること」の2つを全て満たす必要がありますから、DXに全社的に取り組んでいる企業のみが対象となる税制だと思います。4月時点では計画申請書の内容が公開されておらず、詳細が明らかになるのは5月以降ですが、過去の税制から考えると、比較的いろいろな項目を記載することになるでしょう。申請書作成にあたっての最初のハードルは、D要件の1つであるDX認定取得だと考えています。すでに取得している企業は別として、これからの企業にとってはこの認定取得が必須です。

執筆者情報:

ユニリタ Waha! Transformerチーム

株式会社ユニリタ ITイノベーション部

PM・SEに限らず多様な経験・知見を持ったメンバーが、「データ活用」という情報システム部門の一丁目一番地でお役に立つべく集められました。